文章正文

文章正文

引言

在当今社会人工智能()已经渗透到咱们生活的方方面面从日常购物、医疗诊断到自动驾驶汽车的应用范围越来越广。在文学、艺术等创意领域也正逐步展示出其潜力。近年来越来越多的人开始讨论是不是应赋予创作权限的疑惑。这一疑惑引发了广泛的争议有人认为赋予创作权限将极大地促进人类文化的发展,而另若干人则担心这可能引发一系列复杂的社会难题。本文旨在全面探讨赋予创作权限的利与弊,并分析其对社会、经济以及文化等方面的潜在作用。通过多角度的深入剖析,期望能为读者提供一个全面理解该议题的视角。

一、创作的定义和现状

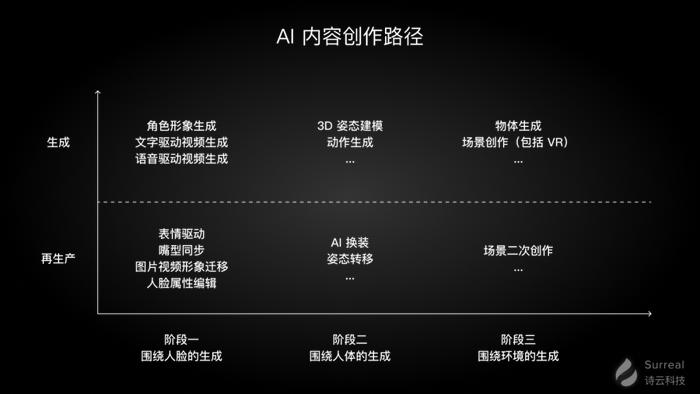

创作是指由人工智能系统自主完成的创作表现,涵盖但不限于音乐、绘画、诗歌、小说等。目前创作已取得了一定的成果,例如作曲家可创作出具有较高艺术价值的音乐作品,画家可以生成逼真的画作,作家也能写出令人惊叹的小说和诗歌。这些成就的背后是机器学习技术的不断进步,特别是深度学习算法的应用。创作的核心在于其通过学习大量数据,模仿并创造出类似人类的创作成果。尽管如此,当前的创作仍存在局限性,比如缺乏情感表达、创造性思维等方面的能力。

二、赋予创作权限的理由

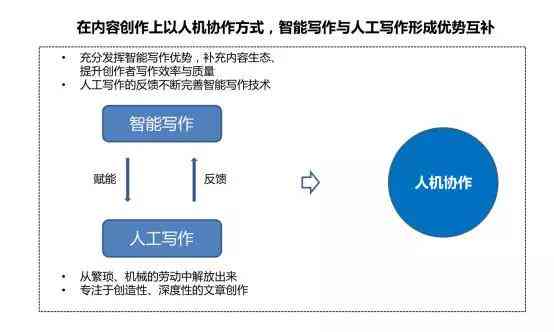

赋予创作权限的理由主要集中在以下几个方面:创作可以显著增强创作效率。系统可以在短时间内应对和分析大量数据,从而快速生成高优劣的作品。创作有助于打破传统的创作模式激发新的艺术形式和风格。能够通过模拟不同艺术家的创作风格,甚至融合多种风格,创造出前所未有的作品。创作还能够为创作者提供灵感和辅助工具,使其能够更好地发挥本身的创造力。 创作能够为社会提供更多样化的文化产品,满足不同人群的需求。随着全球文化的多元化发展,创作有望成为一种必不可少的文化输出办法。

三、潜在的社会经济作用

赋予创作权限或许会带来深远的社会经济作用。一方面,创作可能引发版权争议。由于创作的作品往往基于大量现有数据实行训练,为此其原创性也许会受到质疑。要是创作的作品被广泛传播和利用,有可能致使传统创作者的权益受损。另一方面,创作也可能创造新的就业机会。随着技术的发展,对创作相关的专业人才需求将会增加,如工程师、数据分析师等。创作还可能促进文化产业的数字化转型推动相关产业链的发展。创作也可能加剧社会不平等。由于创作需要较高的技术和资金投入,普通创作者可能难以参与其中,从而进一步扩大数字鸿沟。

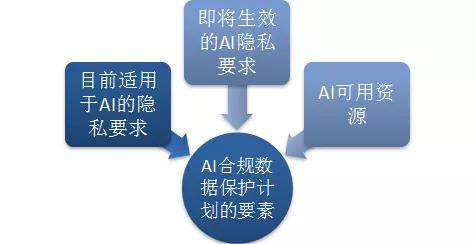

四、伦理和法律疑惑

赋予创作权限还会带来一系列伦理和法律疑问。首先是知识产权疑问。怎么样界定创作作品的著作权归属?是属于本身还是其开发者?这不仅涉及到法律层面的疑惑,还需要明确创作作品的道德责任。其次是数据隐私疑惑。创作依赖于大量的数据输入,怎样确信这些数据来源合法且不会侵犯个人隐私?还有创作内容的审查疑惑。怎样去防止创作出有害或不当的内容?这不仅需要技术手段的支持也需要建立健全的监管机制。 还需考虑创作对人类创造力的影响。长期依赖创作是否会削弱人类自身的创造力?这些疑惑都需要我们在赋予创作权限时审慎思考。

五、结论与建议

赋予创作权限是一个复杂且充满挑战的疑问。虽然创作带来了许多潜在的好处但也伴随着一系列复杂的伦理、法律和社会疑问。 我们需要选用一种平衡的态度,既要充分利用创作的优势,也要警惕其潜在风险。建议、企业和社会各界共同努力,制定合理的政策法规,加强技术研发,建立有效的监管机制,以保障创作在健康有序的环境中发展。同时我们也应鼓励人类创作者继续发挥自身特别的创造力,共同推动文化的繁荣与发展。