文章正文

文章正文

内容简介

在当今社会人工智能()技术正在以前所未有的速度改变着咱们的生活形式。其中影视创作作为艺术与科技融合的关键领域,也受到了技术的深刻作用。技术不仅可以辅助创作者完成复杂的后期制作工作,还可以在剧本创作、角色设计和视觉效果等方面提供全新的创作思路。随着技术的广泛应用,创作者的标签疑问也逐渐凸显出来。怎样去界定与人类创作者之间的关系?创作者的身份是不是因为的介入而发生转变?这些难题引起了广泛的关注和讨论。本文旨在探讨技术在影视创作中的具体应用,分析其对创作者身份的作用并尝试提出部分解决方案,以期为未来影视创作的发展提供新的视角。

技术在影视创作中的应用

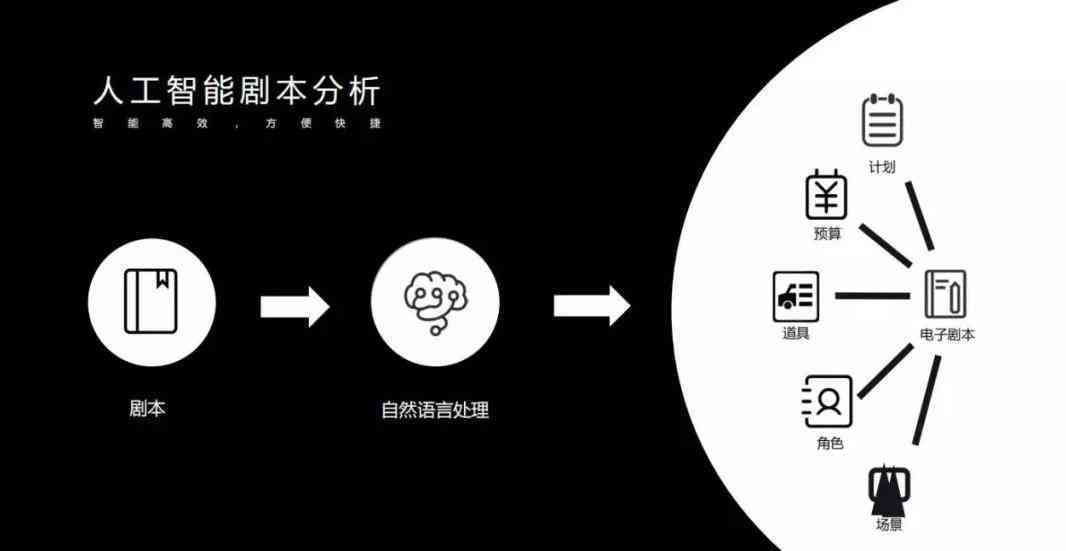

技术在影视创作中发挥的作用是多方面的。从前期策划到后期制作,从内容创作到特效应对,几乎每一个环节都可见到的身影。在剧本创作阶段,能够通过分析大量历史数据,预测观众喜好,生成初步的剧情框架。例如,Netflix曾采用技术来分析客户观看习惯,从而精准地推荐影片。在角色设计方面能够通过机器学习算法,自动生成符合设定的人物形象,甚至可模拟不同角色的性格特征,使创作者能够更高效地实施人物设定。还能在视觉效果方面大展身手,比如利用深度学习技术生成逼真的特效场景使得电影画面更加震撼人心。技术的应用极大地增进了影视创作的效率和品质,为创作者提供了更多可能性。

技术带来的创作者身份变化

随着技术在影视创作领域的广泛应用,创作者的身份也在悄然发生变化。传统意义上,创作者是指那些负责创意构思、故事编写、角色塑造等核心工作的艺术家们。当开始参与这些工作时,创作者的角色变得模糊起来。一方面,作为工具的性质并不存在改变,它依然是由人类程序员设计和编程的产物。另一方面,在某些方面已经表现出超越人类的能力这无疑给创作者带来了挑战。创作者需要重新思考本身的定位,明确本身在创作进展中的核心价值。他们不再仅仅是灵感的源泉,更应是引导创作的指挥者。只有这样,创作者才能保持本人的独有性和不可替代性。

技术对创作者角色的重新定义

面对技术的冲击,创作者需要重新定义自身的角色。一方面,创作者理应成为技术的引领者。他们需要深入熟悉的工作原理掌握相关的编程技能,以便更好地指导完成创作任务。这意味着创作者不仅要具备传统的艺术素养,还要拥有一定的科技知识。另一方面,创作者应该成为技术的监督者。虽然能够生成高品质的作品,但它的决策过程往往是黑箱操作,缺乏透明度。 创作者需要对生成的内容实行审核,保障其符合艺术标准和社会伦理。创作者还理应成为技术的批判者。他们需要关注技术可能带来的负面影响,如版权争议、隐私泄露等疑惑,并提出相应的解决方案。通过这些途径,创作者能够更好地适应时代的变革保持本身的核心竞争力。

创作者标签的变化与应对策略

随着技术在影视创作中的广泛应用,创作者的标签也在不断变化。过去创作者往往被视为灵感的源泉和艺术的创造者,但现在他们还需要具备一定的技术素养。为了应对此类变化,创作者需要采用一系列策略。创作者应持续学习,掌握最新的技术。这不仅包含学习编程语言还包含熟悉的工作原理和应用场景。只有掌握了这些知识,创作者才能更好地运用技术,增进创作效率。创作者应积极参与技术的研发和应用。他们可与科研机构、高校合作,共同开发适合影视创作的工具。通过此类形式,创作者可将本身特别的艺术理念融入到技术中创造出更有价值的作品。 创作者应该注重培养团队协作能力。在时代单打独斗已经难以胜任复杂的创作任务,创作者需要与其他专业人士密切合作,共同完成创作目标。通过这些策略,创作者能够在技术的冲击下保持自身的竞争优势实现可持续发展。

结论

技术在影视创作中的应用不仅提升了创作效率和优劣,还引发了关于创作者身份和角色的深刻讨论。创作者需要积极拥抱技术变革,同时保持自身的核心价值。未来,创作者与技术的合作将成为影视创作的必不可少趋势,而创作者的独有性和创造力将始终是推动这一领域发展的关键因素。