文章正文

文章正文

引言

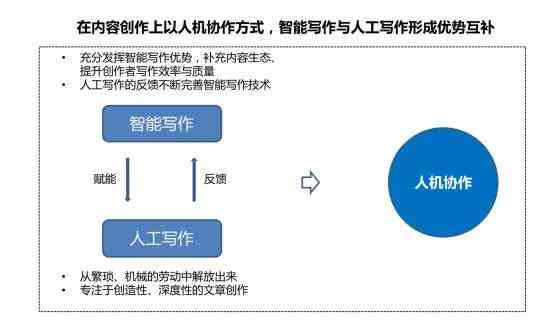

随着人工智能技术的飞速发展创作逐渐成为一种新兴的艺术形式。从音乐、绘画到文学作品生成的内容正日益增多。这一现象引发了关于版权归属的复杂疑问。传统版权法主要针对人类作者当成为创作主体时其作品的版权应归属于谁便成为一个亟待解决的疑问。在当前法律框架下不具备法律主体地位,为此不能拥有本人的版权。那么创作的作品著作权归谁所有呢?这是法律界和科技界共同关注的焦点。本文将探讨创作作品的版权归属疑惑,分析现有的法律框架与实践案例,并提出可能的应对方案,以期为这一新兴领域提供理论参考。

创作的作品著作权归谁所有?

创作的作品著作权归属疑问是一个复杂的议题,涉及到技术、法律和社会伦理等多个层面。从技术角度来看,创作作品的生成过程一般涉及算法设计、数据训练等环节。倘使将这些过程视为创作的一部分,那么算法开发者或数据提供者是不是应享有部分著作权呢?从法律角度来看,现有版权法多以人类创作者为中心,缺乏对作品的明确规定。例如,《伯尔尼公约》中明确规定了“文学和艺术作品”的定义但并未明确提及由机器生成的作品。 目前许多的法律体系尚无法直接适用于创作作品。

算法开发者能否主张著作权?

算法开发者在创作期间扮演着必不可少角色。他们不仅负责编写算法代码,还可能通过数据训练赋予特定的风格和技巧。 算法开发者是不是有权主张作品的部分著作权呢?理论上,算法开发者可以被视为创作的幕后推手他们在某种程度上作用了作品的最终形态。但是这类主张是不是合理还需考虑实际操作中的证据支持。例如,开发者需证明自身在创作期间投入了大量的创造性劳动,并且此类劳动是作品独到性的关键因素。还需要考虑其他参与者如数据提供者、平台运营商等是否也有权利主张著作权。倘若算法开发者主张成功,或许会引发新的版权纠纷,需要进一步完善相关法律制度。

数据提供者能否主张著作权?

数据是创作的必不可少基础之一。无论是音乐、图像还是文本,都需要大量的训练数据才能学习并生成新的作品。 数据提供者是否能够主张创作作品的著作权呢?数据提供者提供了大量素材,使得能够学习和模仿人类创作者的风格。这并不意味着数据提供者就自动获得了作品的著作权。数据提供者提供的只是原始素材,而创作的过程则涉及复杂的算法解决和创意生成。 数据提供者只能主张其提供数据的权利,而不是最终作品的著作权。不过若是数据提供者能够在作品中辨识出其贡献的特别性,并且这类贡献对作品的形成具有决定性作用,或许能够在一定范围内主张权利。

平台运营商能否主张著作权?

平台运营商在创作期间也发挥了要紧作用。它们不仅提供了创作的基础设施,还可能通过自身的算法优化和数据管理来影响作品的最终形态。 平台运营商是否能够主张创作作品的著作权呢?平台运营商在创作期间提供了技术支持和服务,但此类支持是否足以构成著作权主张的关键在于其对作品独有性的贡献程度。平台运营商的贡献主要体现在技术层面,如算法优化、数据管理和客户界面设计等,而这些贡献往往属于技术范畴而非创意范畴。 平台运营商主张著作权的可能性较低除非能够证明其在创意生成进展中起到了决定性作用。即使如此也需要考虑与其他参与者的权利分配疑问。

未来立法趋势及建议

面对创作作品著作权归属的复杂性,未来立法趋势应更加注重平衡各方利益,同时保障创。一方面应明确界定创作作品的法律地位,保证其能够获得适当的保护。另一方面,应引入合理的机制,保障算法开发者、数据提供者、平台运营商等各方的合法权益得到充分尊重。具体而言,可考虑设立专门的版权登记系统,允许相关方实施权利声明;建立透明的信息披露机制,保证各参与者的贡献得以记录和确认;制定灵活的许可协议,为不同场景下的采用提供指导。还能够借鉴国际经验,推动跨国界的协调合作,共同应对全球范围内的版权挑战。