文章正文

文章正文

的创作是不是享有著作权:探讨权利归属及版权疑惑

随着人工智能()技术的迅速发展,其在文学、艺术、音乐等领域的应用日益广泛。这引发了关于生成内容是不是享有著作权以及著作权归属难题的讨论。本文将探讨生成作品的著作权疑问并分析相关的法律依据。

生成作品的独创性

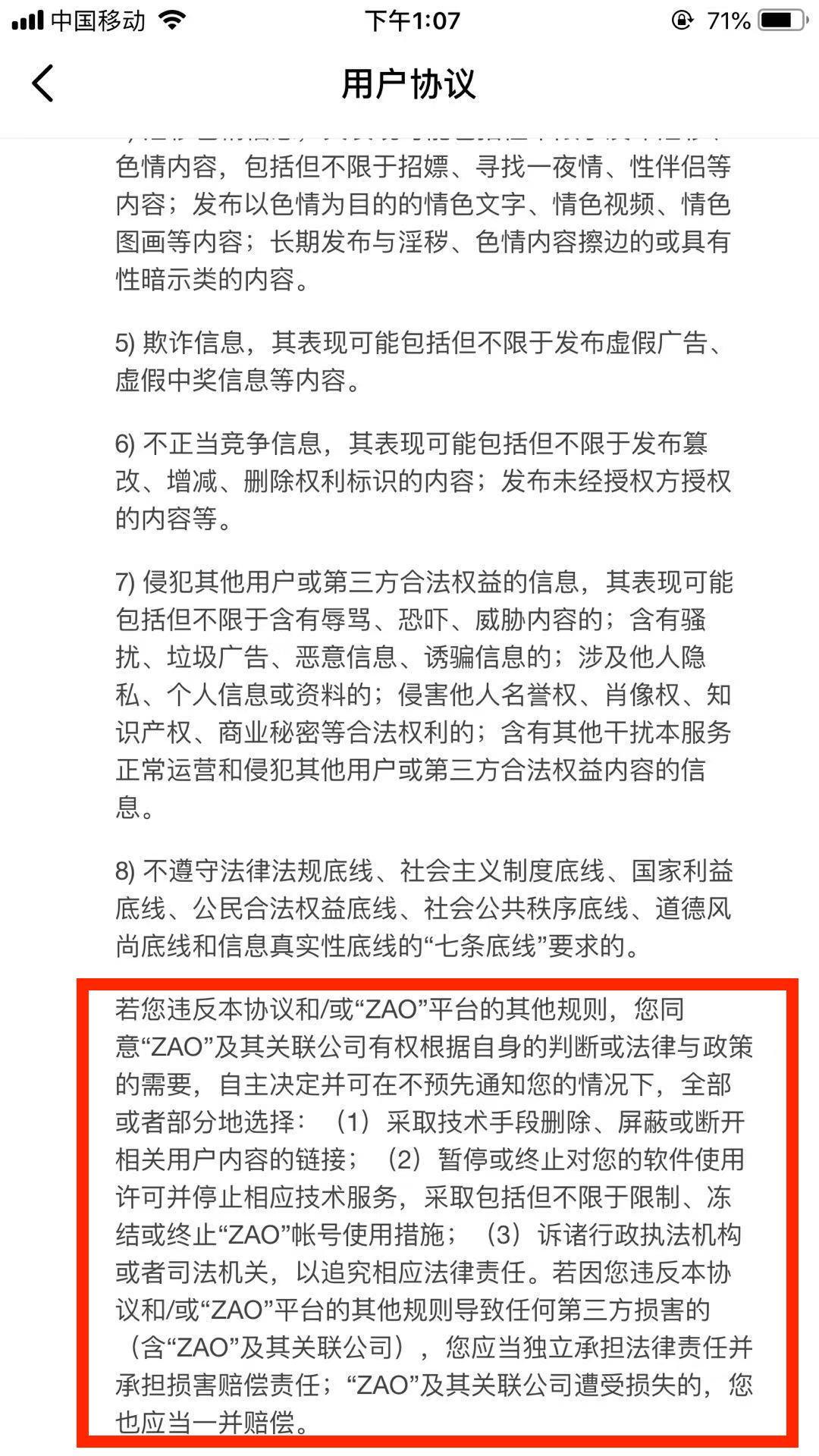

依照现行著作权法的规定,著作权主要保护的是具有独创性的表达形式,而非创作进展中的工具或方法。这一原则同样适用于生成的内容。例如,《人民著作权法》第十四条规定:“受著作权保护的作品包含文字作品、口述作品、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品、美术、建筑作品、摄影作品、电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品、计算机软件。”其中,“独创性”是判定作品是不是受著作权保护的关键因素之一。

生成的作品往往具备一定的独创性例如通过深度学习算法生成的绘画、音乐、小说等。这些作品多数情况下具有独有的风格和创意,符合著作权法对独创性的需求。由于本身并不具备独立的意识和情感,其创作过程依赖于程序员编写的代码和训练数据,为此在理论上,生成的作品与人类创作者的作品有所不同。

著作权归属争议

尽管生成的作品具有独创性但其著作权归属疑问仍存在争议。当前,我国著作权法并未明确涉及生成内容的保护疑惑,相关司法实践也尚未形成统一意见。对生成内容的著作权归属,主要有两种观点:

1. 归属于的开发者:若干观点认为,生成内容的著作权应归属于的开发者因为的技术框架和算法都是由开发者设计和实现的。此类观点强调了技术手段在创作进展中的关键性,认为生成的作品本质上是开发者智慧的体现。

2. 归属于实际利用者:另一种观点则主张生成内容的著作权应归属于实际利用实行创作的个人或组织。这一观点强调了创作期间人的主导作用,认为只是辅助工具,实际创作活动仍然是由人完成的。

法律视角下的创作

按照《人民著作权法》第二条的规定:“中国公民、法人或是说非法人组织创作的作品,不论是否发表,均享有著作权。”这一条款表明只要作品具备独创性,无论其创作主体是谁,均应受到著作权法的保护。 从这一角度看,创作的作品完全可被视为著作权所保护的对象。

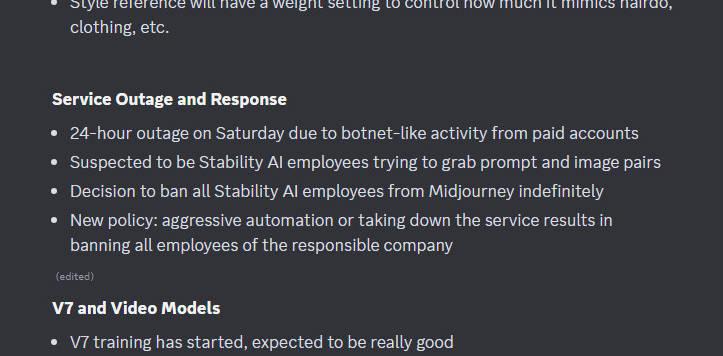

考虑到生成作品的独有性质,其著作权归属疑惑仍需进一步明确。目前国际上已有部分和地区开始探索相关立法。例如,欧盟在2018年发布的《通用数据保护条例》(GDPR)中首次提出了“数据制造者”的概念试图界定生成内容的著作权归属。版权局也在2019年拒绝了一幅完全由生成的画作申请版权的请求,理由是该作品缺乏人类作者身份。

实践中的著作权认定

实践中生成作品的著作权认定存在诸多争议。一方面,由于生成的作品往往具有较高的独创性和艺术价值,将其排除在著作权保护之外显然不合理。另一方面,若是简单地将生成作品的著作权归属于开发者或利用者,也可能引发新的疑问。例如,当生成的作品涉及侵权时,责任归属将变得复杂。 怎样去合理界定生成作品的著作权归属成为当前亟待应对的难题。

结论

生成作品具有独创性应该受到著作权法的保护。由于生成作品的特别性质,其著作权归属难题仍需进一步明确。未来,随着技术的发展和社会认知的变化,相关法律法规也将不断完善。在此背景下,有必要加强对生成作品的研究和讨论,推动建立更加合理的著作权保护机制,以促进科技创新与文化繁荣的良性互动。