文章正文

文章正文

对写作的不利作用:分析与探讨

随着科技的进步人工智能()已经深入到咱们生活的各个角落涵盖写作这一领域。写作工具以其高效的文本生成能力赢得了广泛的关注和应用。但任何事物都有两面性写作同样也带来了若干不容忽视的难题。本文将从写作对内容同质化的影响、个人创造力的退化以及是不是应被视为创作主体等角度实行深入探讨。

一、写作与内容同质化难题

写作的一个显著特点在于它通过学习大量已有的文本数据来生成新的文本。这些数据常常涵盖大量的网络文章、书籍、新闻报道等通过深度学习算法从中提取出常见的词汇、句式和结构模式并将其应用于新文本的生成期间。这类基于已有文本的学习办法也使得生成的内容不可避免地带有某种“模板化”的特征。例如当利用相同的训练数据集时不同使用者生成的文章可能在语言风格、逻辑结构等方面呈现出相似的特点。生成的内容往往缺乏原创性和独到性,难以展现出作者的个性和创新思维。这不仅会引发读者感到审美疲劳,还会减少信息的多样性和丰富度。例如,在社交媒体平台上客户常常会发现多篇看似不同的文章却有着相似的观点和表达形式这不仅减少了信息的可信度,还削弱了读者的阅读体验。 虽然写作可增进内容生产的效率,但过度依赖这一工具可能致使内容同质化疑问日益严重,进而影响整个行业的健康发展。

二、写作对个人创造力的负面影响

尽管写作工具在效率方面具有明显优势,但其对个人创造力的潜在负面影响也不可小觑。写作的核心在于模仿和再现,而非创造和创新。当人们过度依赖生成的内容时他们或许会逐渐丧失独立思考和自主创作的能力。这是因为,一方面,写作的高效性容易让人们产生惰性心理,不愿花费时间和精力去构思和创作本身的作品;另一方面,生成的内容往往是基于已有的知识和经验,缺乏新颖性和独创性,长期接受这样的内容输入有可能使人们的思维办法变得僵化,无法实施深层次的思考和创新。以学术研究为例,学生和研究人员倘使频繁采用写作工具,也许会失去主动探索未知领域的动力,致使学术成果的优劣下降。再比如,在文学创作领域,作家倘若过于依赖生成的情节和对话,可能将会丧失独到的艺术视角和个人风格,从而无法创作出真正打动人心的作品。写作还可能致使人们对自身创造力的低估,认为自身无法创作出有价值的内容,从而放弃努力。 为了保持个人创造力和独立思考能力,咱们应合理利用写作工具,同时注重培养自身的创作能力和批判性思维。

三、是不是应被视为创作主体

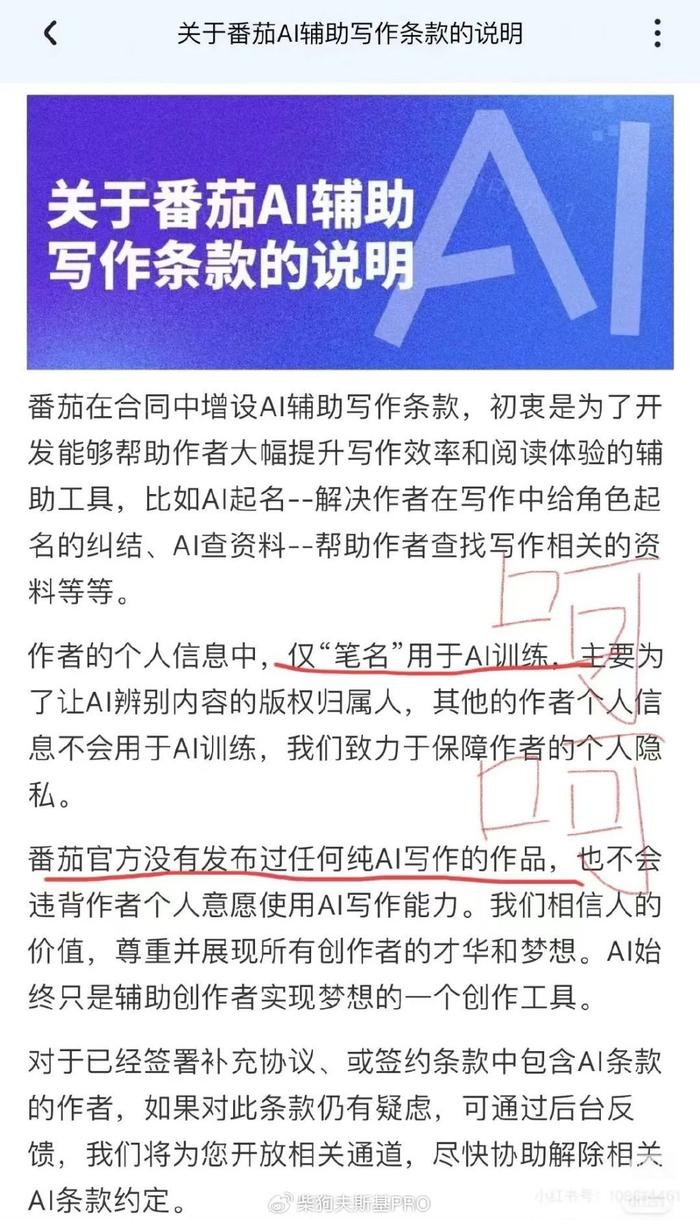

近年来关于是否应被视为创作主体的讨论日益激烈。若干学者和作者认为,作为一种高度智能的技术工具,具备了相当程度的自主性和创造性,于是应享有相应的法律地位和权益。也有许多人持反对意见,认为只是人类智慧的产物,不能替代人类的创造力和情感表达。支持者认为,可以生成前所未有的新内容,其作用远远超过传统的写作工具如笔或电脑。他们指出,不仅能模仿人类的写作风格,还能结合多种语言和文化背景创造出特别而富有创意的作品。例如,在音乐创作领域,能够依照不同的曲风和情感需求生成旋律和歌词,为艺术家提供无限的可能性。反对者则强调,缺乏真正的意识和情感,其生成的内容本质上仍然是基于算法和数据的产物,缺乏真正的原创性和独有性。他们担心,若是赋予创作主体地位也许会引发一系列伦理和社会难题,如版权归属、责任认定等。 目前大多数尚未正式承认的创作主体地位,而是将其视为辅助人类创作的工具。在这类背景下,我们需要审慎地对待在创作期间的角色,既要充分利用其带来的便利也要警惕其可能带来的负面影响。

四、怎样去合理采用写作工具

鉴于上述疑问,我们应怎样合理利用写作工具呢?我们能够将写作工具作为辅助手段,而不是完全依赖。例如,在撰写论文或报告时可先通过生成初稿,然后依据需要实行修改和完善,保证最终作品具有较高的原创性和优劣。我们应该培养自身的批判性思维和创新能力,不盲目追求速度和效率,而是注重内容的深度和广度。 我们还应该关注写作工具的局限性理解其生成内容的真实性和可靠性,避免受到误导。只有在正确理解和运用写作工具的基础上,我们才能充分发挥其优势,同时规避潜在的风险。

虽然写作工具在增强写作效率方面发挥了关键作用,但我们也不能忽视其带来的疑惑。通过合理利用写作工具,我们能够更大限度地发挥其优势,同时避免陷入内容同质化、创造力退化等疑惑。未来,随着技术的不断进步,我们期待能够在保持高效的同时更好地服务于人类的创造力和创新精神。