文章正文

文章正文

探讨创作的著作权与版权疑惑

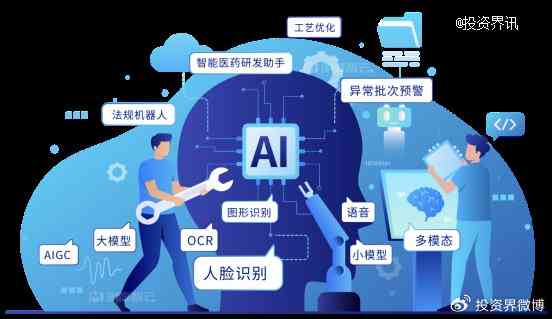

随着人工智能技术的迅猛发展生成的作品越来越多地出现在公众视野中从音乐到文学再到绘画这些作品在形式和内容上都展现出惊人的创造力。随之而来的疑问是怎样界定这些由机器生成的作品的版权归属和保护。本文将围绕这一话题展开讨论,分析当前的法律规定和存在的争议,并提出若干可能的应对方案。

生成作品的版权保护现状

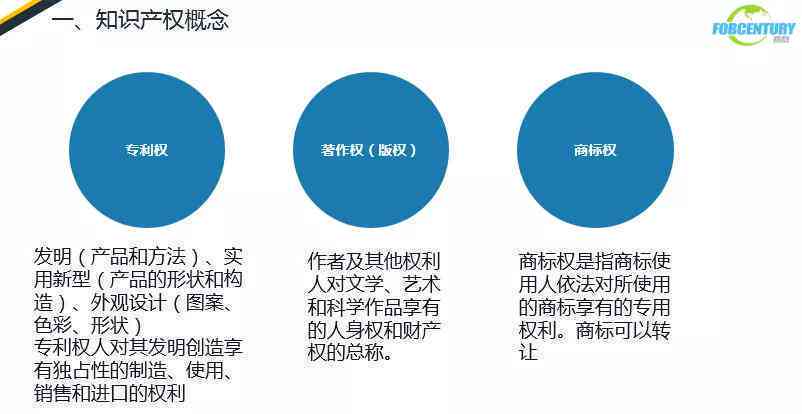

依据《人民著作权法》第二条的规定中国公民、法人或非法人组织的作品,不论是不是发表,均受到著作权法的保护。这意味着只要符合作品的定义无论是人类还是人工智能生成的作品,都应该受到保护。 从法律层面上看,生成的作品是可获得版权保护的。但是这类保护具体怎么样实施仍存在许多复杂的疑问。

版权归属难题

版权归属是生成作品面临的主要疑惑之一。在传统的版权保护体系中,作品的创作者常常是自然人或法人。生成的作品并木有明确的“作者”。在这类情况下,需要考虑谁是真正的创作者。一种观点认为,应将版权归属于开发和维护系统的公司或个人,因为正是他们的投入和努力使得可以生成作品。另一种观点则主张,生成的作品理应被视为公共领域的一部分,任何人都可以自由利用。

以绘画为例,当一幅画作通过生成时,它的版权归属难题变得尤为复杂。目前大多数的法律尚未明确应对这一难题。例如,在,版权局明确规定,只有由人类创造的作品才能受到版权保护。这并不意味着生成的作品就完全未有保护。若干已经开始探索将版权赋予系统背后的开发者或采用者。

标准判定疑惑

另一个关键疑问是标准判定。由于生成的作品与传统的人类创作存在显著差异,怎么样判断一件作品是否达到可版权的标准成为一个难题。传统上,作品必须具备一定的原创性和独创性才能受到版权法的保护。生成的作品往往基于大量数据训练而成,其创新程度和特别性难以衡量。这就需要建立一套新的评判标准来评估生成的作品是否符合可版权的标准。

生成的作品还可能存在版权侵权的风险。例如,假若系统在生成作品的期间采用了受版权保护的数据或素材那么该作品也许会被认为侵犯了原作者的版权。此类情况不仅涉及到数据的合法采用疑惑,还涉及对生成作品的监管和审查机制。

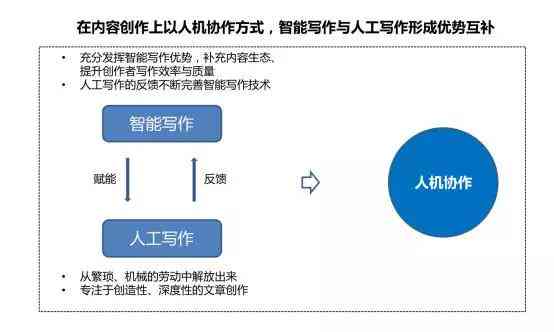

人工智能与著作权的关系

尽管人工智能本身常常不受著作权法直接保护,但其生成的作品却可能享有版权。著作权法的核心在于保护人类的智力成果,而只是工具。随着技术的进步,生成的作品越来越多地展现出特别的创造力,这也引发了关于能否被视为“作者”的讨论。部分学者认为,虽然不具备人类的情感和意识,但它可通过深度学习和大数据解决能力创造出具有独到风格的作品。在此类情况下若是生成的作品被认为是具有独创性的那么它理应受到版权保护。

法律实践中的案例

近年来多个司法案例为生成作品的版权保护提供了参考。例如,在一起涉及生成图像的案件中,法院最终裁定生成的图像不享有版权,因为它们缺乏人类创作者的主观意图和创造性。这一判决并未彻底解决所有难题反而引发了更多讨论。部分专家认为,随着技术的发展,未来可能需要制定更为灵活和包容的法律框架来应对不断变化的情况。

未来的可能性

面对生成作品带来的挑战,各国和国际组织正在积极探索解决方案。例如,欧盟正在考虑制定新的法规,以更好地适应新兴技术的发展。在中国,相关部门也在积极研究相关法律条款,力求为生成作品提供更加明确的法律依据。部分非组织和行业协会也在推动行业自律制定相应的规范和标准以促进技术的健康发展。

结论

生成作品的版权保护是一个复杂且充满挑战的疑问。虽然现行法律为生成作品提供了一定的保护,但在实践中仍需解决许多具体难题。通过不断完善相关法律法规,并结合技术创新,有望在未来找到更加合理和有效的解决方案。同时也需要社会各界共同努力,共同构建一个健康、公正、可持续发展的生态环境。