文章正文

文章正文

简介:

随着人工智能技术的迅速发展创作作品的数量和品质均有了显著提升从绘画、音乐到文学创作正在逐渐渗透到各个艺术领域。这一进程也引发了关于创作作品著作权归属及其法律地位的广泛讨论。传统著作权法主要针对人类创作者而作为一种非人类智能体,其创作成果能否获得与人类创作者相同的权利保护?本文旨在探讨创作作品的著作权归属难题,并分析其是不是应纳入现行知识产权保护体系。通过梳理相关法律规定、司法实践及学界观点,本文力图勾勒出一条清晰的法律路径,为创作作品的版权保护提供参考。

创作的作品著作权归谁所有

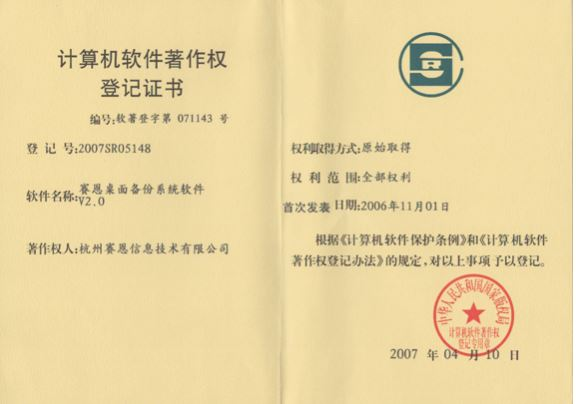

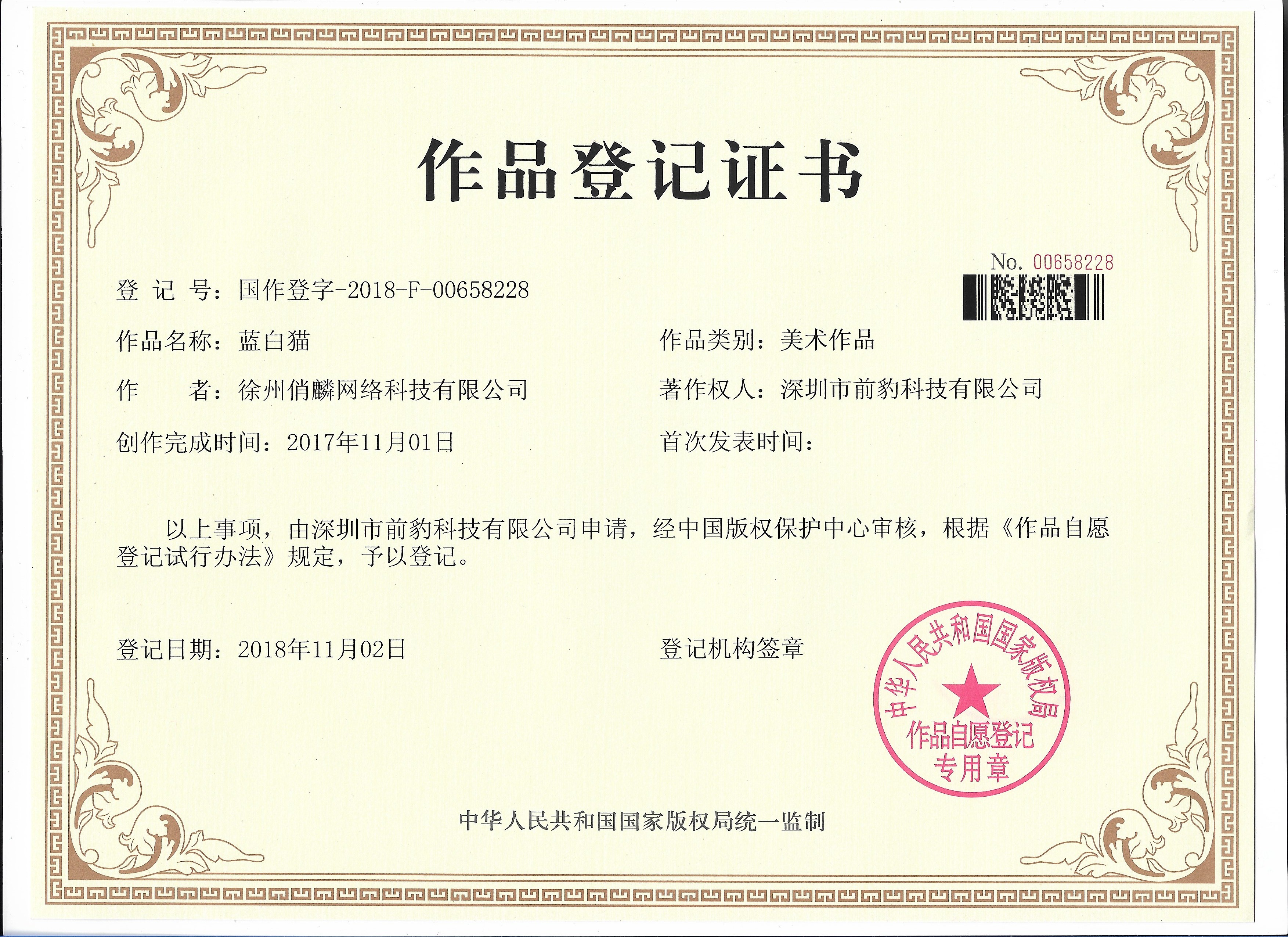

在探讨创作作品的著作权归属时,首先要明确的是目前大多数的著作权法都只适用于人类创作者。例如依照《伯尔尼公约》和《世界版权公约》,著作权主体只能是自然人或法人。 本身不能成为著作权主体。创作作品的著作权归属疑惑仍需进一步讨论。

一种观点认为,创作作品的著作权应该归属于开发者或拥有者。理由是,系统的开发需要大量的投入,涵盖时间、金钱和技术资源。系统的设计、训练数据的选择以及参数调整等过程都离不开人类的参与。 开发者或拥有者应该享有创作作品的著作权。例如在,联邦巡回上诉法院曾在“作者身份”一案中指出只有具有人类身份的主体才能成为著作权主体。这一观点得到了许多的认同。

另一种观点则认为创作作品的著作权应该归属于实际利用实行创作的人。这是因为实际利用实施创作的人提供了创作灵感和指导,对最终作品的形式和内容产生了决定性作用。例如,在,更高法院曾判决创作作品的著作权归属于实际采用实行创作的人。这一判决在一定程度上体现了对实际创作者贡献的认可。

的创作是不是享有著作权

对创作作品是不是享有著作权的疑惑,不同和地区的规定存在差异。部分和地区明确规定了创作作品的著作权归属,另部分和地区则尚未对此作出明确规定。例如,欧盟委员会在《人工智能白皮书》中提出了一种新的解决方案,即创建一个“特殊权利”,以保护创作作品的利益。这一方案的核心在于为创作作品设立一种类似于著作权的特殊权利但该权利不等同于传统的著作权,而是由创作作品的开发者或拥有者享有。

在中国,虽然目前尚无明确的法律规定创作作品的著作权归属,但可借鉴国际经验,将创作作品视为一种新型的智力成果。具体而言,可以考虑将创作作品的著作权归属于实际采用实行创作的人,同时规定开发者或拥有者享有相应的权利。这一做法既尊重了实际创作者的贡献,又兼顾了开发者或拥有者的利益,有助于促进创作产业的健康发展。

创作的作品是否属于知识产权保护

创作作品是否属于知识产权保护取决于各国的具体法律规定。在部分和地区创作作品被视为一种新型的智力成果,可受到知识产权保护。例如,在,联邦巡回上诉法院曾判决创作作品受版权保护。在这一案件中,法院认为,尽管系统本身不是著作权主体,但实际采用实施创作的人能够成为著作权主体。 创作作品能够受到版权保护。

在中国,虽然目前尚无明确的法律规定创作作品的著作权归属,但可借鉴国际经验,将创作作品视为一种新型的智力成果。具体而言,能够考虑将创作作品的著作权归属于实际采用实行创作的人,同时规定开发者或拥有者享有相应的权利。这一做法既尊重了实际创作者的贡献,又兼顾了开发者或拥有者的利益,有助于促进创作产业的健康发展。

创作作品的著作权归属难题是一个复杂且多变的难题,需要按照具体情况实行综合考量。未来,随着技术的发展和法律制度的完善,创作作品的著作权归属疑问有望得到更加明确的界定。