文章正文

文章正文

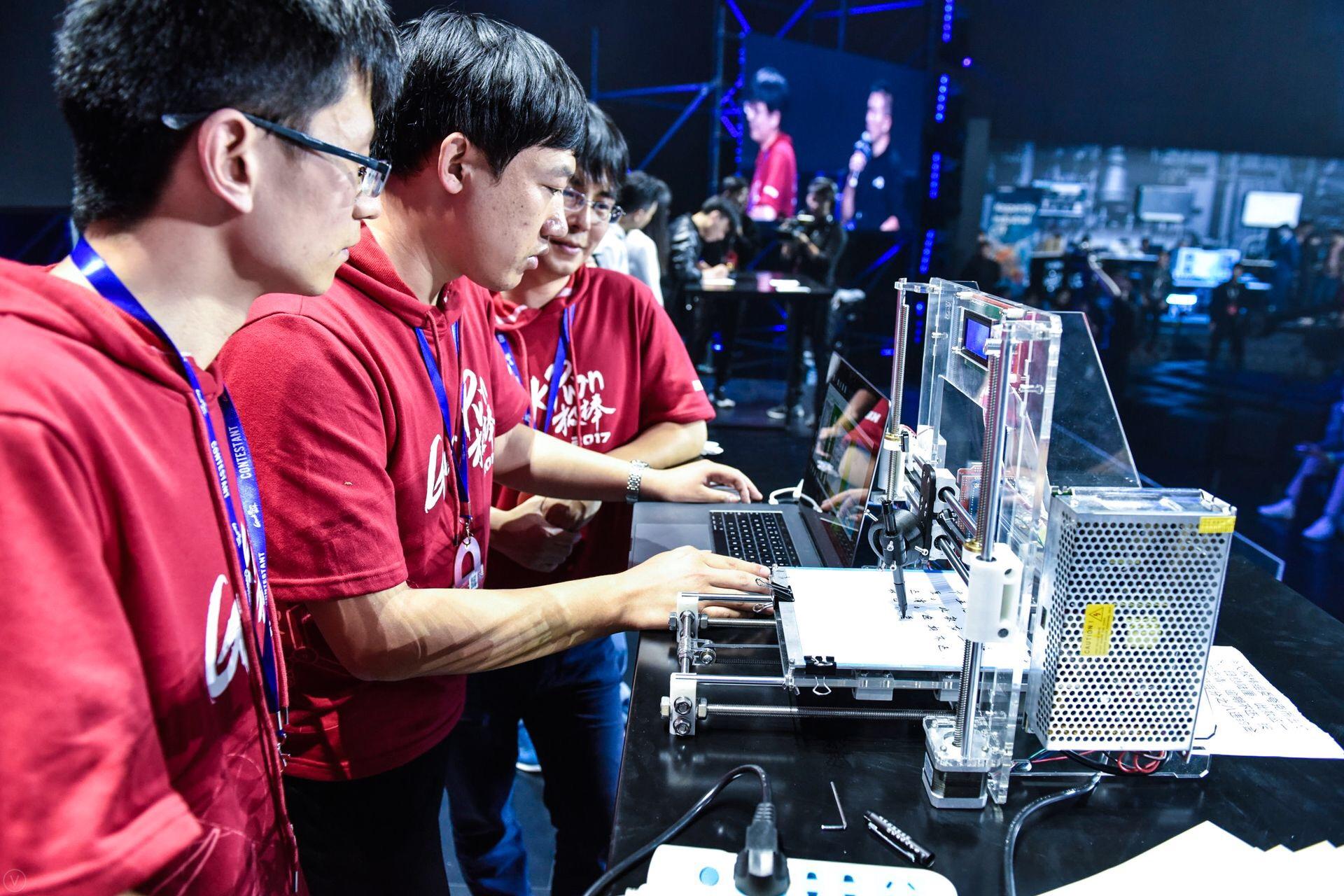

在数字化时代人工智能技术的飞速发展为咱们带来了无限可能。其中模仿产品二次创作成为了一个备受关注的话题。这类创作方法不仅可以节省时间和成本还能为原创产品注入新的活力赋予其全新的内涵。本文将围绕模仿产品二次创作这一主题探讨其原理、优势以及在实际应用中的挑战与应对策略。

一、模仿产品二次创作的原理与优势

(以下为小标题)

1. 模仿技术的原理

2. 二次创作的优势

3. 模仿产品二次创作的应用场景

---

模仿技术的原理

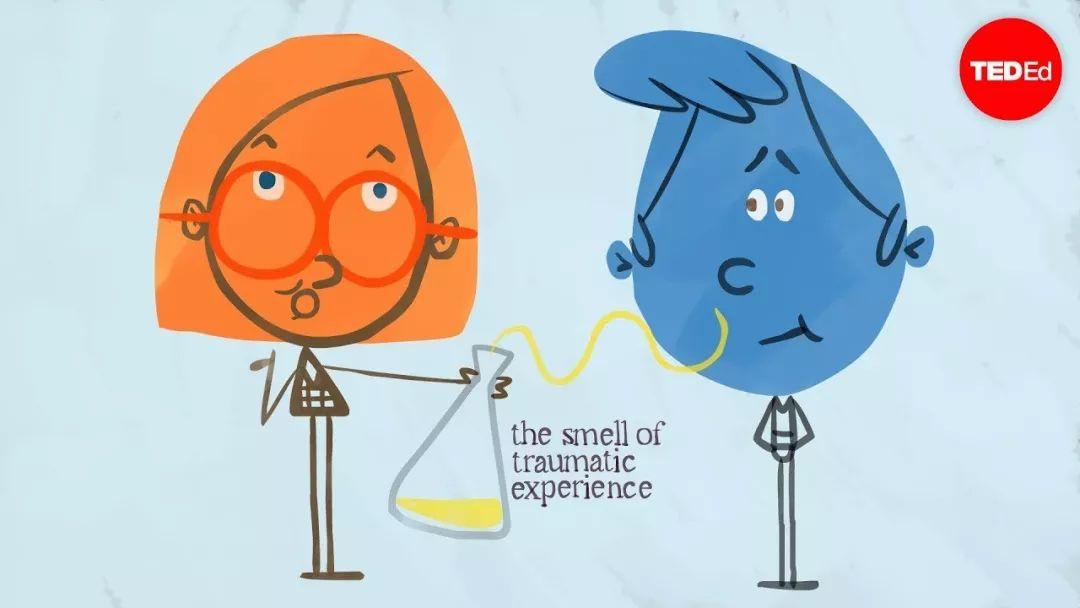

模仿技术是基于深度学、神经网络等先进算法发展起来的一种技术。它通过分析大量的原创作品学其中的规律和特点从而可以模仿出类似的作品。具体而言,模仿技术涵以下几个步骤:

收集大量的原创作品,作为训练数据。这些作品可是文字、图片、音乐等各种形式。利用神经网络对训练数据实行解决,提取出其中的关键特征。 依照这些特征,生成新的作品,实现对原创产品的模仿。

二次创作的优势

二次创作具有以下几个显著优势:

节省时间和成本。传统的创作过程需要大量的时间、精力和专业知识,而模仿技术可在短时间内生成大量作品,大大增进了创作效率。丰富原创产品的内涵。模仿作品可以在原有基础上加入新的元素使原创产品更具创新性和吸引力。 减少创作风险。二次创作能够借鉴已有作品的优点,避免重复劳动,减低创作期间的风险。

模仿产品二次创作的应用场景

模仿产品二次创作在实际应用中具有广泛的应用场景。以下是部分典型的例子:

1. 文字创作:利用模仿技术,能够快速生成新闻报道、广告文案、小说等文字作品。

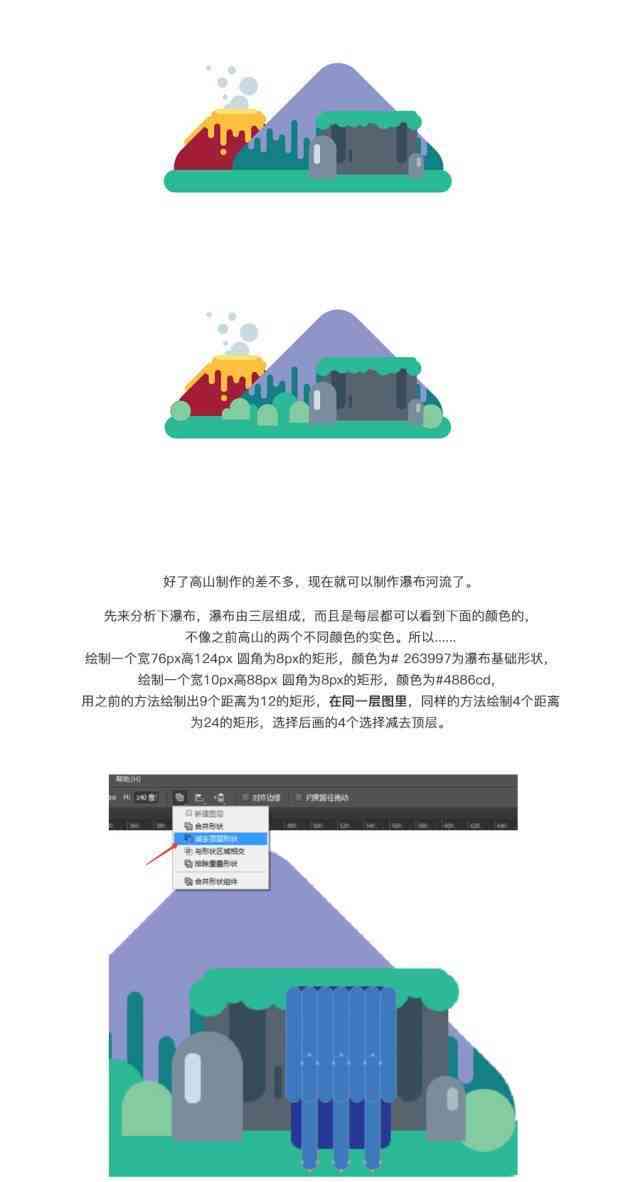

2. 图片创作:可模仿名画风格,为使用者提供定制化的画作。

3. 音乐创作:可模仿著名音乐家的风格,创作出全新的音乐作品。

4. 影视创作:可模仿经典影视作品,创作出具有相似风格的新作品。

二、模仿产品二次创作面临的挑战与应对策略

(以下为小标题)

1. 技术挑战

2. 法律挑战

3. 伦理挑战

4. 应对策略

---

技术挑战

虽然模仿技术取得了显著的成果,但仍面临部分技术挑战。模仿作品的创新性有限。由于是基于已有数据实行学,其生成的作品往往难以超越原创作品。模仿技术的稳定性不足。在某些情况下,生成的作品可能存在出现偏差甚至产生错误。

法律挑战

模仿产品二次创作在法律层面也面临若干挑战。版权难题。模仿的作品可能涉及到原创作品的版权,怎样去界定版权归属成为一个难题。知识产权侵权。模仿的作品可能侵犯他人的知识产权,引发法律纠纷。

伦理挑战

模仿产品二次创作还涉及到伦理疑问。创作归属。生成的作品是不是应归功于开发者还是原创作者?道德责任。若是模仿作品产生了不良作用,责任应由谁承担?

应对策略

针对上述挑战,以下是部分建议的应对策略:

1. 技术层面:不断升级模仿技术的创新性和稳定性,使其能够生成更具创意和实用性的作品。

2. 法律层面:完善相关法律法规,明确模仿作品的版权归属和知识产权保护。

3. 伦理层面:建立道德规范,明确模仿作品的责任归属,保证其合社会伦理需求。

模仿产品二次创作作为一种新兴的创作途径,具有广阔的发展前景。在应对技术、法律和伦理挑战的进展中,我们有望实现模仿技术的更好应用,为原创产品注入新的活力。