文章正文

文章正文

创作作品的著作权归属与相关法律难题解析

随着人工智能()技术的飞速发展,创作的作品越来越多地出现在咱们的生活中。从绘画到写作,再到其他形式的数字艺术,这些由生成的内容不仅丰富了人们的文化生活也引发了关于著作权归属的一系列法律疑问。本文将从现行法律法规的角度出发,探讨创作作品的著作权归属,并分析相关的法律疑惑。

一、创作作品的著作权归属现状

按照《人民著作权法》计算机软件作品属于著作权法所称的作品。创作作品的著作权归属难题却是一个新兴的法律议题。一般情况下,作品的著作权归开发者所有。这是因为是通过大量的数据训练和算法生成内容的,其创作过程是由开发者设计和控制的。 从法律角度来看创作的作品著作权归属于其开发者或所属机构。

例如,在写作领域,假使作品是由系统独立创作的,那么这些作品不受版权保护。这主要是因为不具备自然人格和法律人格,无法成为著作权的权利主体。相反,倘使作品是在人的指导和控制下创作的,那么这些作品的著作权应归属于人。比如,客户委托创作的作品,若合同中有明确协定,则版权可能归客户所有。

二、创作作品的法律地位与争议

目前对创作作品的法律地位存在一定的争议。一方面,有人认为创作的作品理应享有著作权,以鼓励创新和技术发展。另一方面,也有观点认为作品不应受到著作权保护,因为本身未有创作意图和能力,其创作过程依赖于人类的输入和指导。

骆菁表示我国《著作权法实施条例》第九条规定,著作权属于作者。这里的“作者”往往指的是创作该作品的人。倘使创作的作品被视为“作者”,则该作品的著作权应归属于。由于不具备自然人格和法律人格,于是此类观点并不被广泛接受。

三、创作作品的著作权归属案例分析

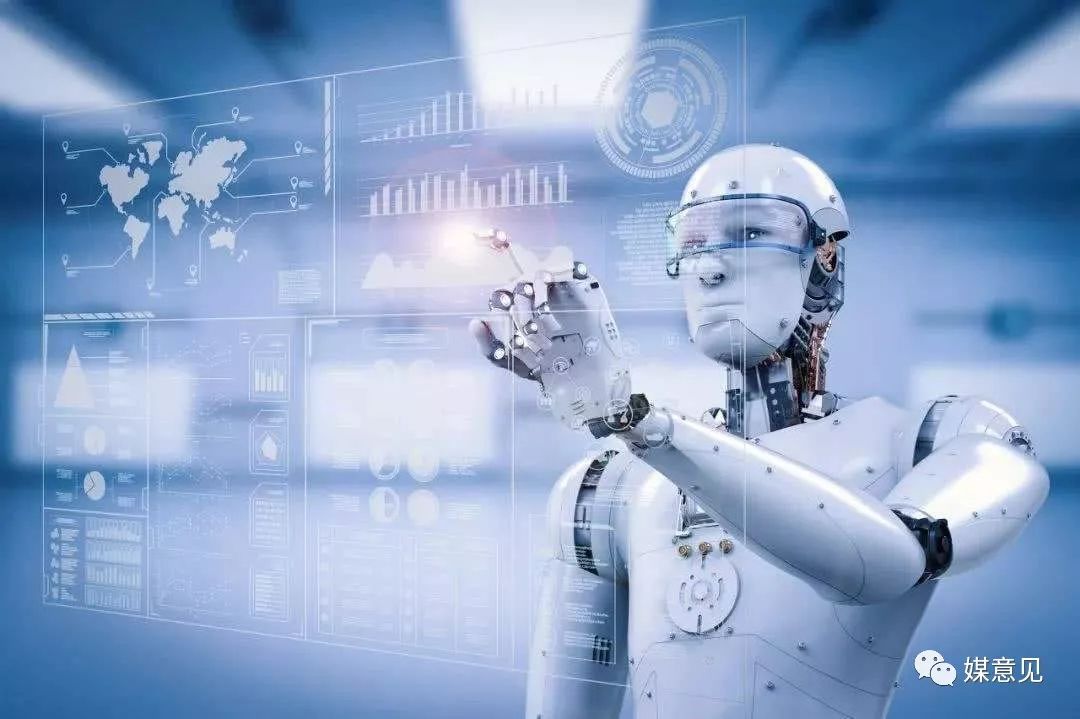

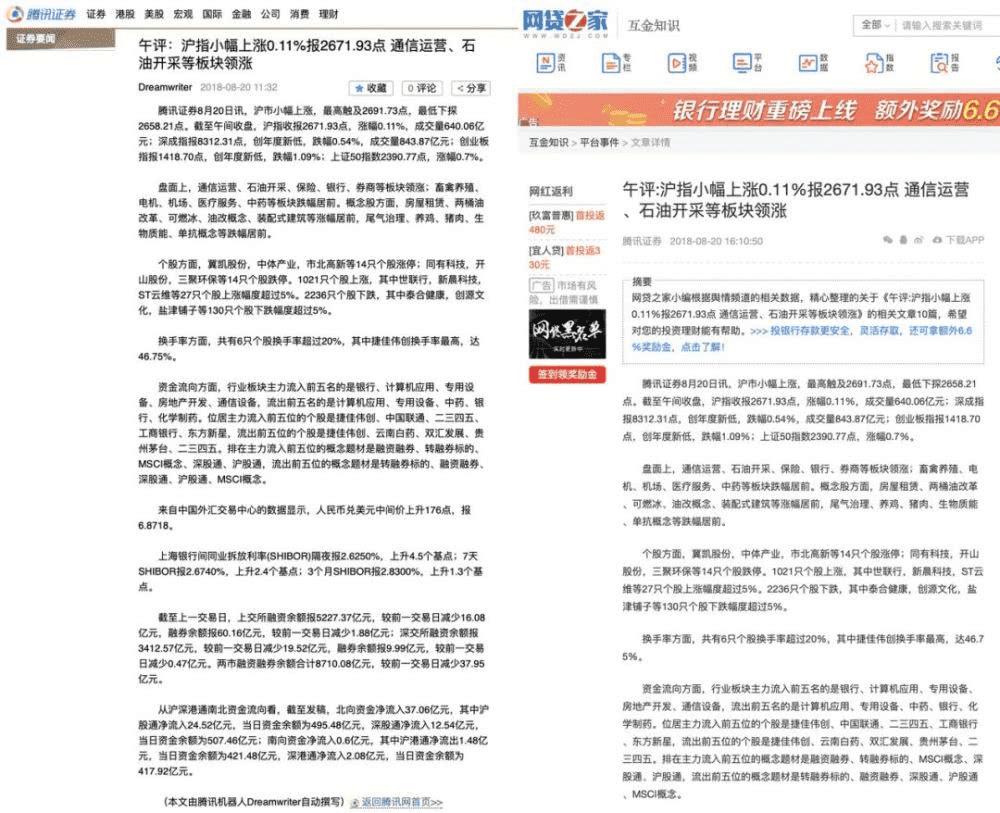

近年来部分具体的案例进一步明确了创作作品的著作权归属疑惑。例如某公司开发了一款绘画软件客户可以通过该软件创作出独到的画作。在一次诉讼中,原告主张其采用该软件创作的画作应受著作权保护,并请求被告停止侵权表现。法院最终判决认为尽管画作是通过软件生成的,但其创作过程受到了客户的指导和控制于是该画作的著作权应归属于使用者。

另一个案例涉及写作。某公司开发了一款写作软件,使用者可以通过该软件生成文章。在另一起诉讼中,原告主张其利用该软件生成的文章应受著作权保护,并需求被告停止侵权表现。法院最终判决认为,倘若作品是在人的指导和控制下创作的,那么这些作品的著作权应归属于人。 该文章的著作权应归属于客户。

四、创作作品的著作权归属建议

鉴于创作作品的著作权归属疑惑日益复杂建议从以下几个方面着手应对:

1. 完善相关法律法规:立法部门应尽快出台专门针对创作作品的著作权归属规则,明确界定作品的法律地位和著作权归属。例如,可借鉴其他的经验如欧盟正在制定的《人工智能法案》,明确规定作品的著作权归属疑惑。

2. 明确合同协定:在客户采用创作软件时应签订详细的合同明确双方的权利义务,尤其是关于著作权归属的条款。这样可避免因合同预约不明而造成的纠纷。

3. 加强行业自律:相关行业协会应加强对创作行业的监管,制定统一的标准和规范,确信创作作品的著作权归属疑问得到妥善应对。同时鼓励企业采纳合理的措施,保护创作者的合法权益。

4. 增强公众意识:通过教育和宣传,增进公众对创作作品著作权归属难题的认识,增强社会对这一难题的关注度。只有当社会各界都认识到创作作品的著作权归属难题的要紧性,才能更好地推动相关法律法规的完善和发展。

创作作品的著作权归属难题是一个复杂的法律议题,需要从多个角度实施综合考量。通过不断完善相关法律法规、明确合同预约、加强行业自律和升级公众意识,我们可以更好地应对这一疑问,促进技术的健康发展。