文章正文

文章正文

内容简介

在这个信息爆炸的时代人工智能()已经成为咱们生活的一部分从搜索引擎到推荐系统从虚拟助手到自动驾驶汽车。随着技术的进步在文案创作领域的应用也日益广泛。当咱们在社交媒体、广告或新闻中看到部分引人深思的文案时,不禁会思考:这真的是人类撰写的吗?还是背后隐藏着一台智能机器的智慧结晶?本文将深入探讨“这是写的文案吧”的背后含义,剖析文案创作的技术原理,以及它对人类创造力和未来社会的作用。咱们将通过具体案例分析,揭示文案创作的优缺点,并探讨此类新兴技术怎样去改变我们的沟通途径,以及怎样去在人机协作中找到平衡点。

这是写的文案吧,什么意思?

当你看到一条文案时,你可能将会产生这样的疑问:“这真的是写的吗?”这句话不仅仅是一个简单的猜测,更是对技术在文案创作领域应用的深刻反思。文案的背后,隐藏着一系列复杂的算法和数据解决过程,它们可以模仿人类的语言风格和思维模式生成看似自然流畅的文本内容。文案的创作并非完全脱离人的干预,而是基于人类提供的大量数据和设定的规则实施学习和生成。 “这是写的文案吧”这句话不仅表达了对技术能力的认可,也暗示了对人类创意与机器智能之间界限的探索。

文案创作的技术原理

文案创作主要依赖于自然语言应对(NLP)技术和深度学习模型。需要通过大量的文本数据实行训练,以理解不同类型的文案结构、语法和风格。例如社交媒体上的流行语、广告中的口号、新闻报道的叙述途径等。在此进展中,会学习到特定词汇的选择、句子结构的构建以及段落之间的逻辑关系。通过生成模型(如Transformer模型)来生成新的文本。这些模型可以依据给定的上下文生成连贯且符合逻辑的文本片段,从而实现从头开始撰写完整的文案。值得留意的是,尽管能够生成高品质的文案,但它依然受到训练数据和模型架构的限制,无法完全模拟人类的创造力和情感表达。

文案创作的优缺点

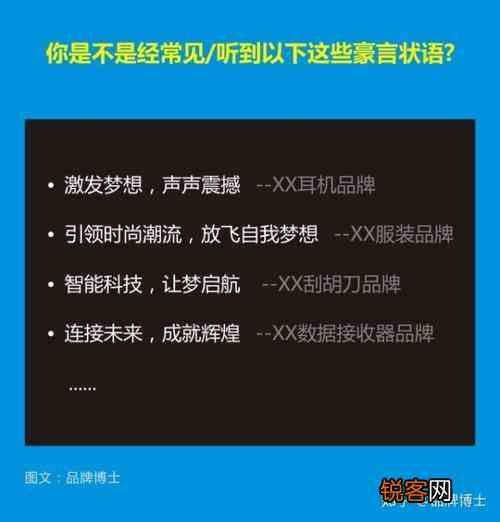

文案创作具有诸多优点,如高效性和一致性。与人类相比,可在极短的时间内生成大量文案无需休息也不会因疲劳而影响品质。能够保持一致的风格和语气,保障信息的一致传达。文案创作也存在部分局限性。缺乏人类的情感和创造力,难以产生真正打动人心的内容。生成的文案可能过于标准化缺乏独有性和创新性。 文案创作还面临版权和伦理疑惑,因为的训练数据往往来自人类创作的作品,这可能造成版权纠纷。 在采用实施文案创作时,必须谨慎权衡其利弊,寻找最合适的创作形式。

人机协作的新时代

随着技术的发展,人机协作已成为一种趋势。在此类模式下,人类和共同参与文案创作,各司其职,互相补充。人类负责提供创意灵感、确定主题和风格,并对生成的初稿实行润色和调整。而则利用其强大的计算能力和数据分析能力为人类提供多种文案方案供选择,甚至依据客户反馈不断优化文案。通过这类途径,人机协作不仅能够加强文案创作的效率,还能确信文案既有创意又符合市场需求。人机协作还能够促进跨领域合作,将不同背景的人才聚集在一起,共同创造出更具影响力的作品。