文章正文

文章正文

## 人工智能赋能材料产业革新:材料行业智能升级报告撰写指南

引言

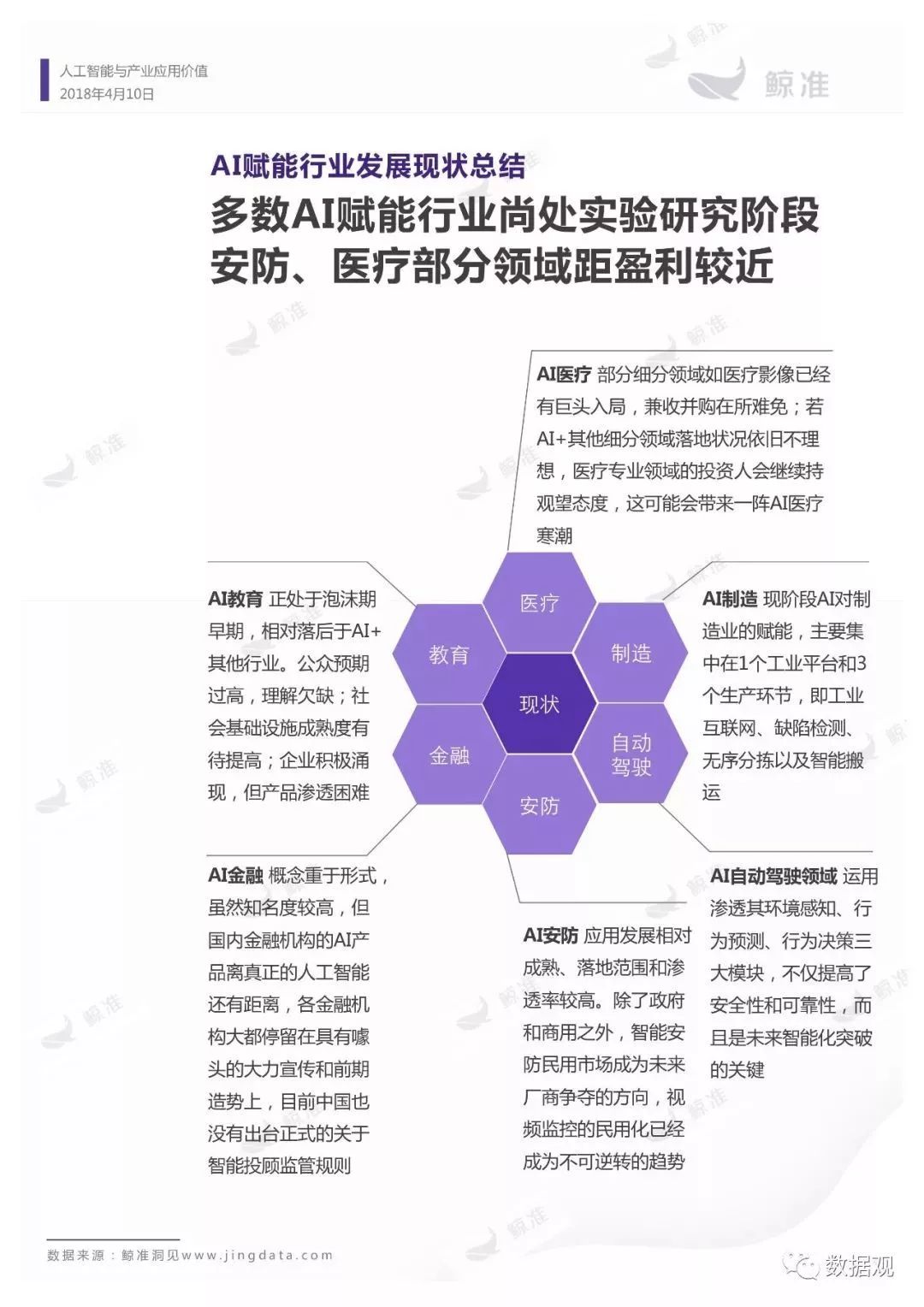

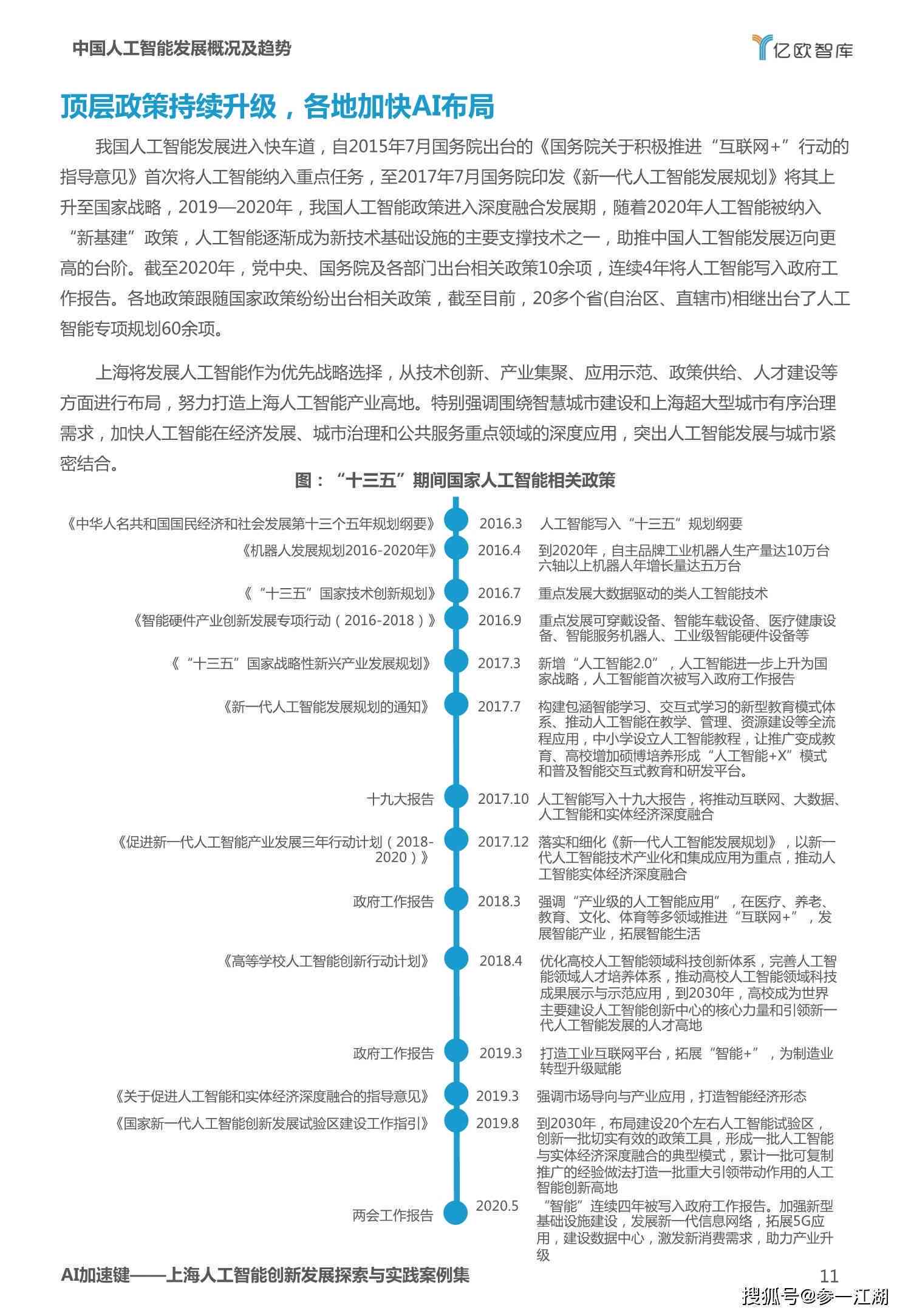

近年来随着人工智能()技术的迅猛发展其在各个领域的应用日益广泛其中材料科学领域也不例外。中国作为全球科技创新的要紧力量与材料科学的结合展现出广阔的应用前景。材料科学作为现代科技的基础对推动产业升级和技术创新具有必不可少意义。而技术的应用则可以极大地提升材料科学研究的效率和优劣加速新材料的研发过程并优化生产流程减低能耗加强产品优劣。

本文旨在提供一份详尽的报告撰写指南帮助读者更好地理解怎样去利用技术实施材料科学领域的研究与应用。通过明确报告目的、精选合适的工具、收集和应对数据、以及撰写清晰有效的报告内容,读者能够更好地掌握技术在材料科学领域的实际应用方法,推动相关产业的智能升级。

报告目的与受众

在开始撰写任何报告之前明确报告的目的和受众是至关必不可少的。报告的目的决定了报告的内容结构和深度。倘若报告是为了向机构或投资者展示研究成果,那么需要侧重于项目的技术优势、市场潜力和经济效益;倘使报告的目标是学术同行,则应更多地关注实验设计、数据验证和理论依据。熟悉受众的需求有助于选择恰当的表达办法。例如,面对非专业背景的读者应尽量避免采用过多的专业术语,以保证信息的易读性和可理解性。

工具选择与应用

工具选择

目前市场上有许多工具可供选择,但选择最适合的工具至关关键。例如,TensorFlow和PyTorch是两个流行的机器学习框架适用于复杂的模型训练和预测任务。对材料科学领域,还需要考虑部分专门的工具,如Materials Project数据库和Materials Studio软件。这些工具提供了丰富的材料数据库和强大的模拟功能,能够帮助研究人员更高效地实施数据分析和材料性质预测。还有部分专门为文本生成设计的工具,如GPT-3和BERT,它们能够用于自动化撰写报告摘要、文献综述等部分,从而节省时间和精力。

数据收集与应对

在材料科学领域数据的获取和解决是一个关键环节。材料科学的研究多数情况下涉及大量实验数据和文献资料。借助技术,能够从海量数据中快速提取有价值的信息。例如,采用自然语言应对(NLP)技术能够从大量文献中自动提取关键词和关键句,构建知识图谱,帮助研究人员更好地理解和关联不同领域的研究进展。图像识别技术也可应用于材料显微镜照片的分析,自动识别和分类材料的微观结构特征从而加快材料表征的速度。

研究方法与案例分析

在撰写报告时,详细描述所采用的研究方法是必不可少的。研究方法部分应包含实验设计、数据采集方法、分析工具的选择和具体步骤等内容。例如,在开发一种新型合金的进展中,能够介绍所利用的材料合成方法、性能测试手段以及数据解决算法。通过清晰地阐述这些细节,不仅可让读者熟悉整个研究过程,还能增加报告的可信度和透明度。

为了进一步说明技术在材料科学中的应用,以下将通过一个具体案例实施深入分析。假设某科研团队正在研究一种新型高强韧金属材料,他们利用技术实行了材料性能预测和优化。团队通过高通量计算方法筛选出潜在的候选材料,然后采用机器学习算法对这些材料的力学性能实施预测。通过对大量实验数据的训练,该算法能够准确预测材料的强度和韧性,从而指导后续的实验验证。最终,团队成功合成了具有优异力学性能的新材料,并将其应用于航空航天领域。这个案例展示了技术在材料科学中的巨大潜力,同时也为其他研究者提供了宝贵的经验和参考。

报告撰写技巧

文章结构与逻辑

一篇优秀的报告需要有清晰的结构和严谨的逻辑。一般,报告可分为引言、研究背景、研究方法、结果与讨论、结论等几个部分。每个部分都应围绕报告的核心主题展开,层层递进,逐步深入。在撰写期间,要关注段落之间的过渡,使整篇文章流畅连贯。同时合理运用小标题和列表,能够使报告内容更加条理化,便于读者快速抓住重点。

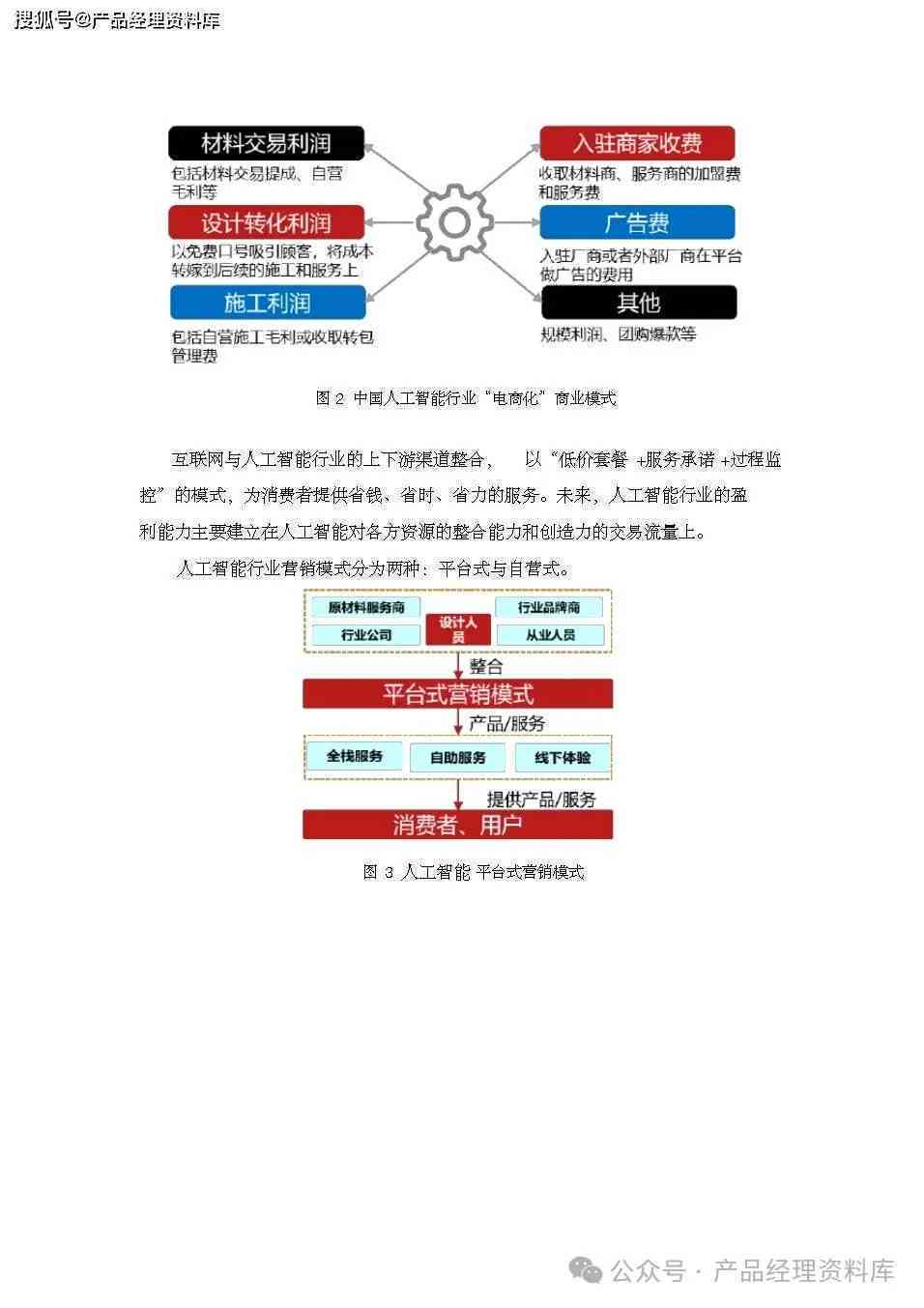

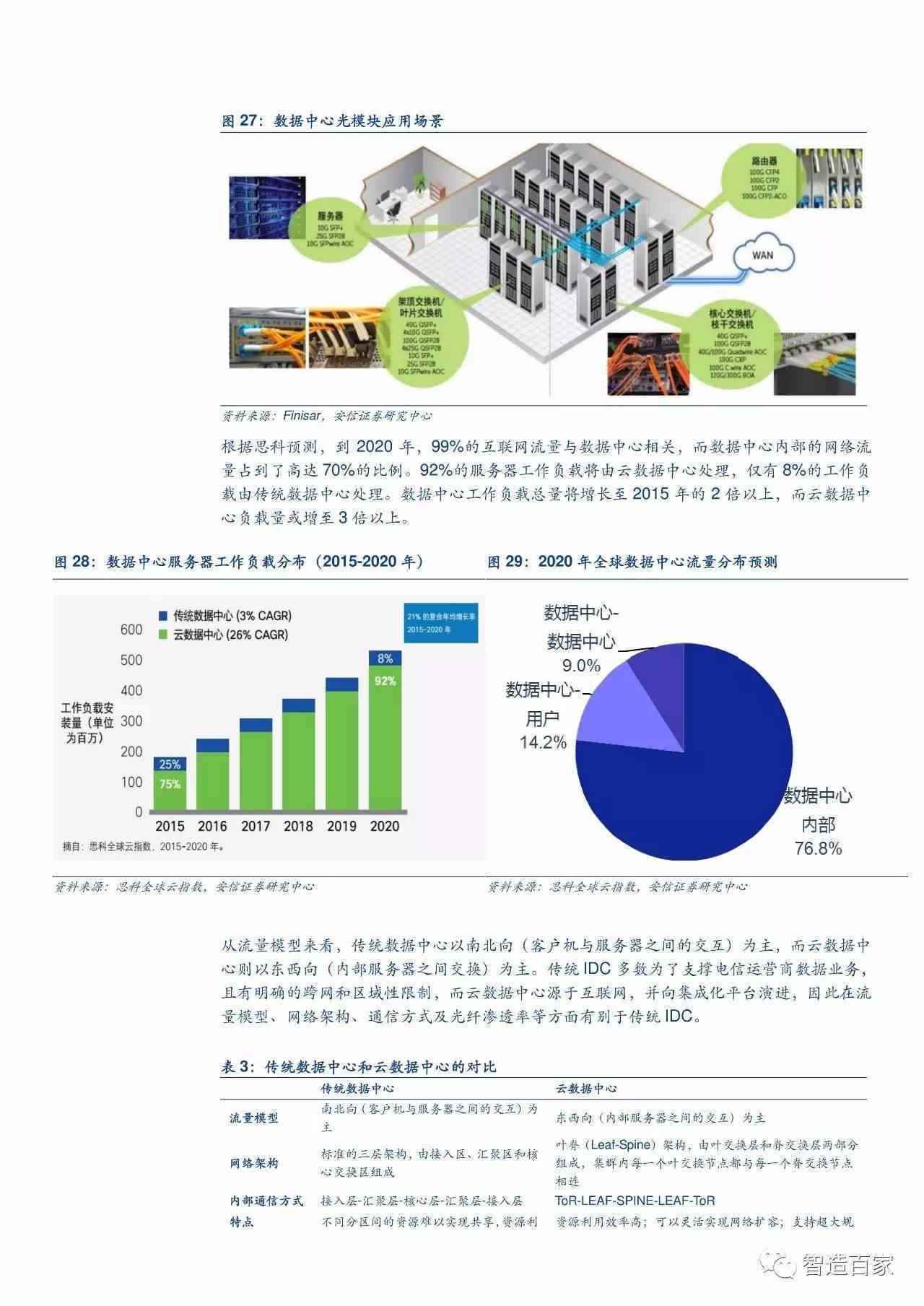

图表与插图

图表和插图是报告中不可或缺的部分,它们能够直观地展示复杂的数据和概念。在制作图表时,应选择合适的图表类型,如柱状图、折线图、散点图等,以便清晰地传达信息。图表的标题、标签和注释也应简洁明了,保障读者能够准确理解图表内容。对插图,如材料显微照片或仿真结果图,应附上详细的说明文字指出关键特征和变化趋势。

语言表达与格式规范

良好的语言表达和规范的格式是高品质报告的标志。在撰写进展中,应尽量采用简单明了的语言,避免冗长复杂的句子。同时关注利用专业术语时要准确无误,并在首次出现时给出定义。遵循报告格式请求,如字体大小、行间距、页边距等,能够加强报告的专业性。 不要忘记实行多次校对,检查拼写错误、语法错误和标点符号的采用是不是正确。

结论与展望

技术在材料科学领域的应用前景广阔,有望为材料科学研究和产业发展带来革命性的提升。、企业、学术界应加强合作,共同推动技术在材料科学领域的创新与应用。通过明确报告目的、精选合适的工具、收集和应对数据、以及撰写清晰有效的报告内容,咱们能够更好地掌握技术在材料科学领域的实际应用方法推动相关产业的智能升级。

未来,随着技术的不断发展和完善咱们期待看到更多突破性的研究成果涌现,为材料科学的发展注入新的动力。同时期待更多的科研人员能够积极拥抱技术,将其融入到本身的研究工作中,从而实现科研成果的快速转化和广泛应用。